見る前から驚いていた

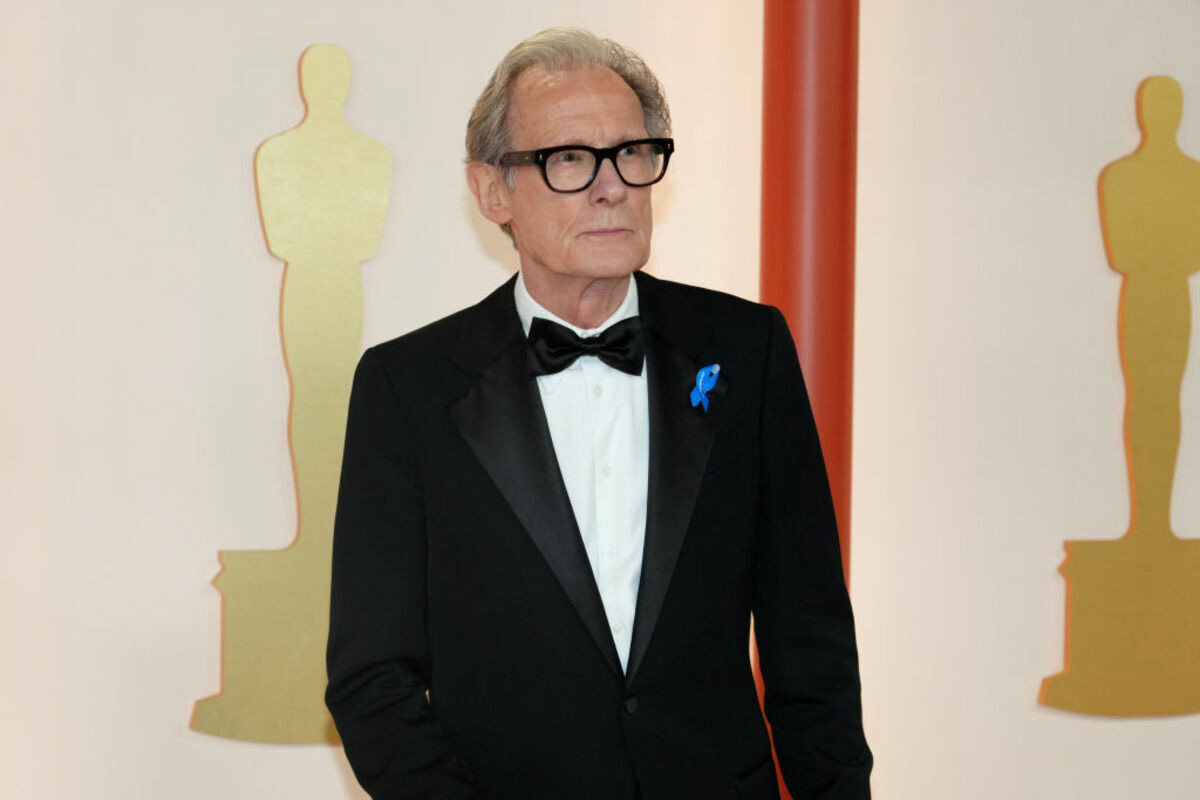

映画『生きる』のリメイク版『生きるLiving』をみて驚くのは主演男優の年齢である。

というか、見る前から驚いていた。

どう見ても「おじいさん」やん。

そこですべての思考が止まる。

主演はビル・ナイ。

予告編で見かけたときから70歳過ぎに見えて、本編を見ても70歳すぎにしか見えない。主演のビル・ナイの生年を調べると1949年で、いま73歳、映画撮影時は72歳ごろだろう。やっぱり70歳すぎている。

70歳過ぎで、市役所に勤めていて、「課長」と呼ばれている。

ちょっとよくわからない。

『生きる』はもともと黒澤明監督の映画で、公開されたのは1952年である。昭和でいえば27年。

主演は志村喬。

老けて見えるが、公開時には志村喬は47歳。四十代後半である。いわば働き盛りの年齢で、そこで自分の余命いくばくもないことを知る。彼は残りわずかの人生をどう生きるのか。

そういう映画であった。

50歳手前で残りの人生がわずかだと知ることが、あの映画のポイントである。

70過ぎてからとなると、全然、意味が違ってくる。

2022年イギリス版『生きる』の主人公の年齢設定はいくつなのか。

ひょっとしてあれで志村喬と同じくらい、50歳前後なのか。

でもそれはあまりにヴィジュアル的に無理がある。

映画での市民課の課員たちは、みんなそこそこ若く、つまり課内で老人は彼一人である。

ビル・ナイの実年齢ほどではないにしても、60代くらいだと見て欲しいのか。

イギリスと日本では定年の事情が違うだろうし、そもそも映画は1953年のイギリスが舞台なので、推測するのもいろいろむずかしい。

そのへんは大人としてスルーすべきところなのかしら。

目を細めて、ビル・ナイも59歳くらいに見ればいいのだろうか。

黒澤映画の公開された1952年に比べて、世の中がずいぶん高齢化した、ということを表しているのかもしれない。

2022年世界では、70代(に見える人)であっても、余命を知ってあらたな動きを起こして少しだけ世界を変えることができる、というメッセージも込められていると見ることもできる。

実際のところは、まったくそんなことは何も気にせず製作しただけ、という気配も強いのだが。

70年の隔たり

1952年と2022年では70年の隔たりがあるわけで、いろんなものが違ってくる。

たとえば黒澤版1952年の『生きる』では、主人公が自分がガンだと知るのは、たまたまである。病院の待合室にいたおしゃべりな患者(喜劇役者の渡辺篤)との会話から、ひとりで察知したにすぎない。

あくまで偶然である。

1952年当時、ガン患者に、ガン告知や余命宣告されるということは、まず考えられない。

ほぼ絶対なされなかった、と言っていいだろう。

そういう時代である。

告知や余命宣告は、1952年から眺めれば、ずっとずっとずっと先の未来の文化なのだ。

昭和が終わって平成が少し進んだころからやっと一般化していった文化である。

昭和の時代はずっとガンは本人には隠された。

当時は、何も知らないまま死ぬほうがいい、それがガン患者に対する温情だと考えられていたのだ。なぜだといわれても答えようがない。誰かがそれでいいと決めて、みんなもそうなんだろうとぼんやり支持していたばかりである。

この70年で、我々は何を捨てたか

1952年の映画『生きる』は、その後半部分は、「渡辺課長(志村喬)は自分がガンだと知っていたのだろうか」というのが話題の中心にあった。

患者にガンが告知されることは絶対にない、というのが前提になっている。

だから、死ぬとは知らなかったはずだ、というところから話が始まって、話題が重なるうちに「意外や意外、じつは課長はガンだと知っていたのだ」とみんなで確信を持つに至る。そのことにみんな強く感銘を受ける。

告知文化がなかったからこそ、後半、みんなが感動することになる。

これがいまではかなりわかりにくい。

2022年版『生きる』を見ていると、この70年のあいだに、われわれは何を捨て去ったのかがわかるようになっていた。

70歳あまりで、余命宣告されて、とても衝撃を受ける、という物語はたぶん1952年だと共感を呼びにくかっただろう。

1952年の日本人は、そんなに長生きではない。

平均余命は、それまで50歳台、前年からやっと60歳を越えたあたりだった。

「古来、稀なり」というほどではないかもしれないが、でも70歳を越えているのはかなりの老人、というのが1952年の日本である。

カズオ・イシグロのおもいつき

2022年にイギリスで『生きる』が製作されたのは、脚本を担当したノーベル賞作家カズオ・イシグロのおもいつきにあるらしい。

彼がおもいついて、リメイク企画が動きだしたようだ。

ノーベル賞作家が脚本を担当するということで、黒澤明側もオーケーを出した。

そして、そのカズオ・イシグロが「主演はビル・ナイがいい」と決めていたのだ。

72歳を主役にしたのは彼なのだ。

インタビュー(映画館で買ったパンフレットに載っていた)で、こう発言している。

「前々から僕は『生きる』を笠智衆さん主演で作っていたら、違うトーンの映画になったんじゃないかと思っていました」

カズオ・イシグロは志村喬ではなく、笠智衆が主演の『生きる』を見たかったらしい。

なんでまたそんな年寄りを、とおもったが、それは勘違いであった。

笠智衆は明治37年(1904年)という日露戦争開戦の年の生まれで、志村喬は明治38年(1905年)の日露戦争終結年の生まれである。しかも志村は三月生まれなので、二人の学齢は同じである。

つまり1952年の『生きる』の主演が笠智衆でも、年齢的にべつにおかしいことではなかった。

笠智衆は『悪いやつほどよく眠る』『赤ひげ』『夢』などの黒澤作品にも出ているが、ただやはり小津安二郎監督作品のほうが印象深い。

あまり自分の感情をおもてにださない「日本のお父さん」役を演じて、一人者であった。

『生きる』は黒澤明作品にしては珍しく1950年代のふつうの家庭の日常生活を舞台にしている。そういう点でほぼ唯一、小津安二郎の世界に近い作品であり、小津も大好きなカズオ・イシグロは「もし『生きる』の主演が笠智衆だったら」ということを幾度となく夢想していたのだろう。

もうそれは、『生きる』を小津安二郎が撮ったら、というような意味になってしまうが、ビル・ナイは笠智衆のような役者だと考えていたカズオ・イシグロが、彼の主演をのぞんだのである。

つまりイギリスで72歳の役者が主演の『生きる』が作られたのは、ノーベル賞作家が「笠智衆ぽい役者の『生きる』が見たい」とおもったからなのだ。

それだけのことである。

貪欲な1952年の世界

あらためて、1952年の『生きる』は荒々しく、生の世界がエネルギッシュに描かれているのに対して、2022年の『生きる』は淡々としている、ということにおもいいたる。

1952年世界では、やはり生きかたが貪欲である。

7年前まで戦争があって、そのときは、いつでもどこでも誰でも、いきなり死んでしまってもしかたがないという時間が続いていた。それがおさまって7年、あっさりとは死なない世の中になったのだと信じられたのだろう。

1952年は、ちょうと連合軍の占領が解かれ、「日本国」が独立した年でもある。

社会そのものがパワフルで、エネルギッシュで、なりふりかまわず生きていくという熱量があふれていた。

いまあらためて1952年『生きる』を見ると、その社会全体の圧倒的なエネルギーが映像からあふれでてくるように見えてくる。

特に、前半部分、自分がガンだと知った主人公(志村喬)が飲み屋で知り合ったあやしい小説家(伊藤雄之助)に連れられて、歓楽街を遊びまわるシーンである。

パチンコ店、ビヤホール、雑沓を極める歓楽街、スタンドバー、ダンスホール、カフェー、ストリップ劇場、キャバレー(満員電車なみの人混みで女性と抱き合って踊っているのはキャバレーの巨大ホールらしい)、その相方の女性と一緒にどこかへ向かうところで歓楽街シーンは終わるのだが、15分も使われている。

1951年から1952年の日本の歓楽街は、もっとも暴力的な時代だったのではないだろうか。これは、日本のクリスマスの歴史を調べているとき、この2年の騒擾ぶりが突出して異常なのに気づいて、そのころからおもっていることである。

新聞を見てるだけで、クリスマスイブは破壊的な大騒ぎの夜だったのがわかるが、それをリアルに見せてくれるのが1952年版『生きる』の15分間である。

この社会のパワーが、余命いくばくもない男に再び活気を与えたのではないかともおもえてくる。

2022年のやさしさ

くらべて2022年の『生きる』では、同じように遊んでまわるが、街にパワーは感じられない。1952年の日本の歓楽街の活気とは比べものにならない。

かなり恬淡とした印象を受ける。

いろんな意味で2022年版『生きる』はやさしいのである。

1952年の『生きる』では、かつての部下の女性(小田切みき)は、主人公に希望を与えたのち、現れない。

2022年イギリス版で、同じ役の女性(エイミー・ルー・ウッド)は葬礼に参加しているし、市民課の良心的な課員(アレックス・シャープ)との付き合いが始まっていた。

このようなつながりが描かれているところが、やはり2022年のやさしさだとおもう。

1952年の『生きる』での若い女性課員は、主人公に「気づき」を与えると、それで役目を終えて消え去っていくばかりだ。

いっとき、主人公に付き合って遊びに出ていたが、そこには恋愛要素はなく、それについての展開や余情は見られない。彼女はあくまで触媒にすぎず、それは「メフィストフェレスだ」と名乗った小説家(伊藤雄之助)と似たような役割でしかなかった。

そのへんも何だか1952年らしいドライさに見える。

じつは高校生のとき、初めて私は『生きる』を見たのだが(たしか1974年)あの、若い女の子は通夜には来ないのか、とちょっと悲しい気分になったのを覚えている。カズオ・イシグロが似たような気分だったのかどうかはわからないが、それが50年ほど経って、リメイク版では後半でも彼女が登場するというところに、妙な感慨(1974年の個人的な余情を拾ってもらった感じ)を持ってしまう。

2022年版の『生きる』は、1952年の『生きる』と比べなくていいんである。

1952年は貧しかった。

東京の道路はどこも舗装されておらず、そのへんまでは徳川時代と変わらなかったのかとおもうと、ちょっと驚く。あまりに時代が違いすぎる。

このペースで日本の人口が増えていったら大変なことになってしまうぞ、と本気で心配していた時代なのだ。

そこから70年、日本国も老成してしまった。

カズオ・イシグロとビル・ナイの『生きる』は、そういう日本にはちょうどいいのかもしれない。